|

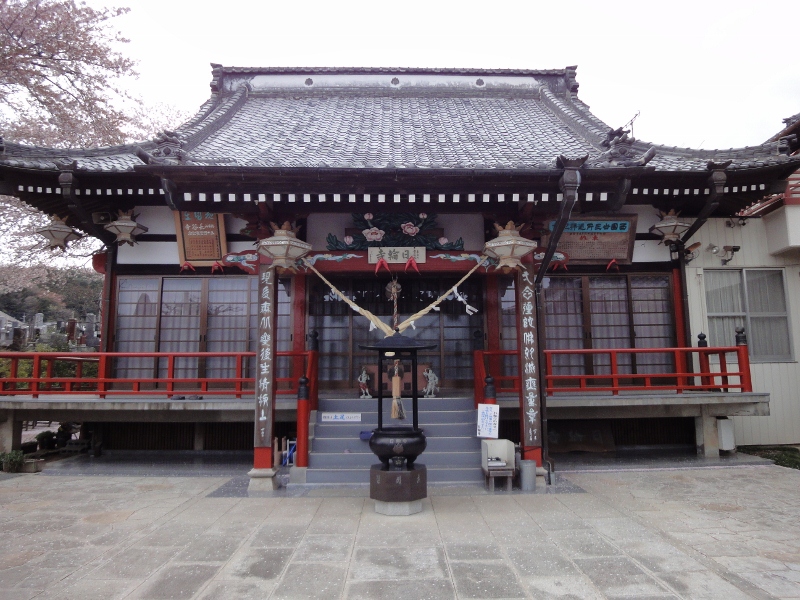

粕谷:来迎山法珠院日輪寺は平安初期に開山。

寺史によると日輪寺の名称は、弘法大師がこの辺りをめぐっていた時の、一夜の夢に

由来しています。

その夢は、来迎した阿弥陀三尊から宝珠を受け賜うという内容だと伝えられています。

その夢を見た弘法大師が目を覚ました時、ちょうど大日輪が太平洋の海原から上がる

ところでした。

この大日輪に感激した弘法大師が、さっそく本尊となる阿弥陀如来を刻して当地に庵を

建てたのが起源だと伝わっています。

その後、応永2年(1395)、尊秀上人が中興したと伝わっています。

このころの日輪寺は河原子(現在の常陸多賀駅付近)にありましたが、元禄2年(1689)

水戸光圀公の命によって、現在地に移りました。

日輪寺本堂

|

粕谷:1番のきっかけは得度をインドでしたことです。

私は中学1年で、弟が小学6年の冬休みに2人で。

現在は柵ができてしまって近くまで行けませんが、お釈迦さまが悟りを開いた金剛宝座の

前で父親、つまり師僧を戒師(※1)として得度をしました。

当時、この田舎で海外に行くなんてことなんてなくて、まして飛行機に乗るということは大事

件なわけですよ。

日程の都合上、冬休みの2・3日前に出発しなくてはならなかったので、学校の先生に休

みますと言ったら「なんで休むんだ?」と言うので、お坊さんになるために得度という儀式

をしないといけなくて、それをインドでするからと答えたら、先生がクラスのみんなに言っ

ちゃったんですね。 その時はすんごく恥ずかしくて、やめてくれってね。

でも、それを言われて覚悟は決まったかなって思います、本当に恥ずかしかったですけど。

私ってそういう道に行くのかなって思いました。周りの人に聞いてもインドで得度をしたって

聞かないからね。

門屋:たしかにインドで得度をしたって聞かないですね。

粕谷:そうですね。インドには師僧と弟と私と、他には有志で近所のお寺さん数人と行きました。

ちゃんと道具と衣も持っていったんですね。

実際行ってみたらとてもインパクトがあって、今でも鮮明に覚えています。

とんでもない国で、ここが本当にお釈迦様の国かぁって思っちゃって。

カルチャーショックの連続でした。我々の価値観はまったく通じない、別の世界なんですよ。

この前も、3年前ぐらいかな。インドに行ったんだけど、そのときは踏切に牛が1頭座っちゃ

って。人も通るし、車もトラックも通るでグチャグチャになって大渋滞になっちゃったんです。

そのまま牛は動かず30〜40分くらいしたら今度は貨物列車がきちゃった。

またこの貨物列車もすごくて、インドの貨物列車はものすごい長さなんですよ。

それが近づいてきて、轢かないかな、どうなっちゃうのかなって見ていたら、

警笛ならすわけでもなく、徐々にスピードを下げて、引き返しちゃった。

かなりの量を積んでいるんだけれども、牛が座っているからって引き返しちゃう。

これがインドなんだなって。

荷物送るのに時間指定がある日本では考えられないほどの衝撃でしょ?

そんな国に中学1年で行って、そんなところでそういう儀式、得度をしてしまったことが

今思うと大きかったなぁと思います。

(※1)戒師―戒を授ける導師(僧侶)

インドでの得度の様子 |

粕谷:大正大学で講師をしていて現在は、宗典概説と伝道学を担当しています。

2年生と3年生の授業ですね。お寺の活動では団参(※2)に力を入れています。

門屋:私も大正大学で教えて頂きましたが、大正大学は何年目になるんですか?

粕谷:9年目ですね。

門屋:9年もいると学生の変化はありますか?

粕谷:みなさん真面目ですね。私が学生だった頃と比べると本当に真面目で、

遅刻してくる学生はほとんどいませんから(笑)

門屋:授業で気を付けていることなどはありますか?

粕谷:大学というところは学問をするところ。

なるべく一方通行にならないように、私が担当させて頂いている授業を取って、

何か興味を持って自ら勉強してもらうにはどうしたらいいかなって、いつも考えています。

門屋:僕は粕谷先生の授業を受けて自坊の掲示板や寺報を作り出しました。

たしか大正大学の掲示板は粕谷先生が書いていましたね。

粕谷:この3月まで書いていましたけど、4月からは同じ豊山の舎奈田先生になりました。

今、自坊の掲示板は牡丹のポスターですけど、また何か書いて掲示したいと考えています。

(※2)団参―団体参拝の略

大学での講義の様子 |

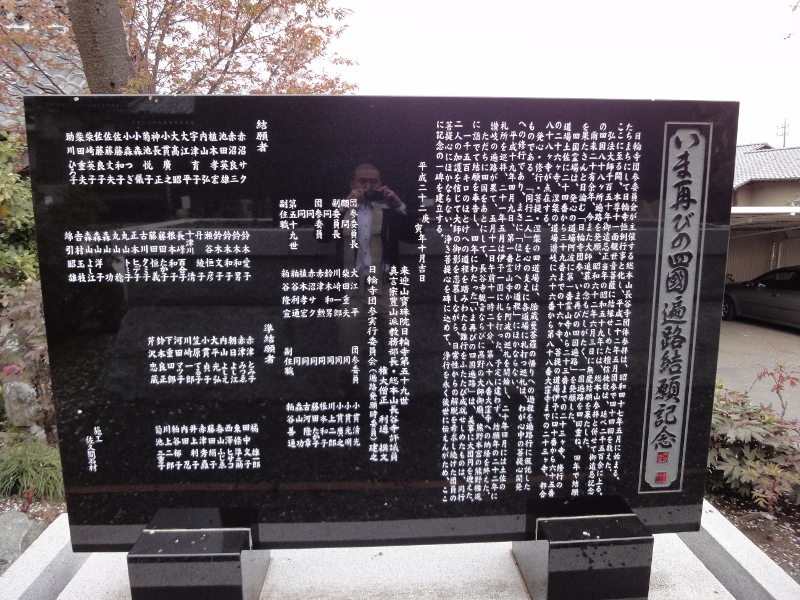

門屋:続いて団参の話を伺いたいのですが、バス3台で団参に行くと聞きましたが。

粕谷:その年によって人数は変わりますが、多いときはたしかに3台ですね。

去年は震災があったので行けませんでしたが、今まで44回団参を行っています。

長谷寺には毎年お参りし、他には十八本山、四国八十八ヶ所、西国三十三ヶ所、

坂東三十三ヶ所、海外では中国、インド、ネパールへ団参に行きました。

今年は秋に第45回を予定しています。現在、住職が宗務所でお役を頂いているので、

その間は住職の代わりに。前回は四国巡礼を一緒にお参りしました。

門屋:楽しみにしている方も多いのではないですか?

粕谷:毎年行っているので皆さんとても楽しみにしてくれています。

参加してくれている方は年齢より若く見えますね。

階段の多いお寺でもどんどん上がっていきますよ。1番遅いのが私。

日輪寺には団参委員というのがあって、団参委員は団参が終わると、すぐに来年の団参

の準備に入ります。そうすると1年あっという間に過ぎてしまいます。

委員長さんは88歳ですし、きっと年を取ることを忘れているのかな(笑)

団参での四国遍路結願記念碑 |

粕谷:つらかったことは去年の震災ですね。東北に比べれば被害は小さいですけど。

震災当日、私は仏青の研修中で不在でした。

被害は仏具の破損や、蛍光灯の落下。外ではブロック塀が20メートルにわたり倒れて

道路をふさいでしまいました。

また客殿の基礎にひびわれ、揺れているときは屋根の上で瓦が踊っていたと聞きました。

その後、瓦は庭の池にドボボボボーって。棟の端に取り付けていた鬼瓦1基を

除いて、瓦は全部落ちてしまいました。

この鬼瓦は現在、境内に安置してあります。屋根の修復は業者の超繁忙と瓦の在庫が

なく、工事は昨年の12月下旬に完了しました。

これも総代さんや檀家の皆様から多大な御協力があったからこそ無事完了できました。

市内でも被害がありまして、津波で日立港の輸入車約100台が津波に流され、

火災になって全部燃えてしまったみたいですが、幸いなことに日立市では死者は

でませんでした。

地震により倒れたままの墓石 |

|

粕谷:最近、ギターを買ってしまいまして(笑)

門屋:弾いていますか?

長女:1日中やってる。

粕谷:そういうこと言うと書かれちゃうからね(笑)

これは川俣さんの回にもあったけど、休みらしい休みは皆さんないですからね。

子どもをどこかに連れて行ってあげられればいいんだけど。

門屋:お父さんは遊園地とか連れてってくれるかな?

姉弟:・・・。

粕谷:ほとんど連れてってないですね(笑)ほとんどお寺にいないんでね(笑)

長女:家帰ってきたらギターばかりいじくっているよ。

粕谷:子どもと遊ぶべきところをギターばかりで、遊ばないみたいな。

休みはほとんどないので、趣味というか息抜きは、

音楽が好きなのでギターですね。よく意外だって言われます。

門屋:大学時代もギターを?

粕谷:大学ではほとんどやっていなかったです。

高校時代はロックバンドをくんで、バンドばかりやってました。

最近その青春時代の熱が再燃したというか、また始めちゃったんですよ。

門屋:今もバンドを組んだりしているのですか?

粕谷:今は個人的にやってますけど、要請があれば大学で学生と

やってもいいですよ(笑)

門屋:今の学生は先生がバンドをやっていたことを知らないんじゃないですか?

粕谷:たまに授業で話したりしますよ。自己紹介とかもあるので。

門屋:バンドじゃなくても、何か学生と一緒にやるのは楽しいですよね。

粕谷:そうですね。大学の授業も大切ですけど、授業以外の時間も話をするなど、

コミュニケーションをとる時間が大事だと思っています。

私も学生も忙しくて時間は中々とれないですけど、バンドに挑戦できたら

面白いと思いますよ。夢ですね。

門屋:私が大正大学に編入学して粕谷先生が最初に食事に連れて行ってくれましたよ。

楽しかったですよ。

粕谷:あれも授業の一環ですから(笑)

門屋委員と楽しく談笑される粕谷先生

|

|

粕谷:二宮尊徳の「ちうちうと嘆き苦しむ声を聞けば ねずみの地獄 猫の極楽」

という言葉です。ねずみと猫では地獄と極楽、正反対の状況です。

「個々にあつまり、全体が調和して世界を形成している」のが、

仏教の大事な教えだと思います。

多くの人が自分のことばかり考えていると、必ず世界の調和は乱れていくはず

です。人間誰しも自分はかわいいものです。

でも自分と自分以外とは無関係ではなく、1つの世界で相互に関係しているもの

だと私は考えています。

門屋:自分の立場だけじゃなくて、相手の立場も考えることって大事ですね。

粕谷:なるべくそういうふうにしたい(笑)

お寺をやっていく上で、なるべく檀家さんのことを考えられるようにならない

とね。自分だけ楽しければそれでいいっていうのは駄目だよね。

私はそういう人間だから、自戒の念を込めてですね。

|

日輪寺のご本尊さま |

粕谷:私も今、地方の仏青会長をしていますけど、仏青だからできる活動を、

仏青じゃなきゃできない活動をこれからもしてほしいです。

皆さんで力を合わせてやっていることに、すごいパワーを感じています。

今後も豊山仏青の活動を期待したいですし、私も地区仏青会長として微力ですが

活動していきたいです。

また私のところは地方なんで、閉じこもっちゃうと見えるものも見えなくなって

しまいます。集まって何かをするって大切ですよね。

私もなるべく参加させてもらって、たくさんの人と意見交換、情報交換をこれから

もしたいです。

これから豊山仏青を背負ってたつ若い皆さんもなるべく参加をして、交流の輪を

広げてほしいです。

粕谷隆宣師、大変ご多用の中、貴重なお話をありがとうございました。

途中、粕谷師のご長女、ご長男も一緒にお話をしました。

大正大学講師、総合研究院宗学研究所常勤研究員としてご活躍中ですが、

父親としての優しい一面も見せてくれました。

インタビュー:門屋昭譽

文:青木宏憲

校正:WEBサイト編集委員会

|