|

|

![]()

| 仏さまによっては、炎を背に負っている仏さまもいます。その代表といえるのが不動明王さまです。描き方一つで、動きのある炎になるか、あまり動きの感じられない炎になるかが表れてしまいます。 | |

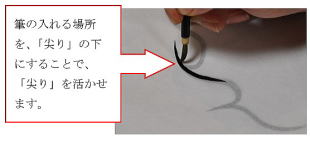

炎を描くときには、穂先を利用しましょう。また、筆を入れる方向も重要です。 炎の先から入れるのではなく、根元から筆を入れましょう。 |

|

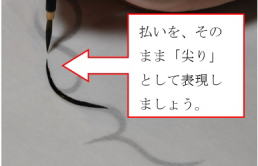

| (1)炎の「尖り」を描く 炎の「先」が尖っているほど、動きのある炎に見えます。 これを描くときは、筆の払いを使うといいでしょう。払いの部分が、そのまま炎の「尖り」になってくれるはずです。 根元から筆を入れれば、簡単に払えるはずです。 |

|

|

(2)炎を描くときの線の足し方 |

|

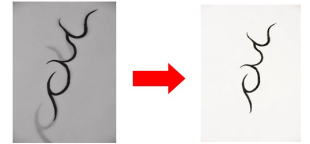

| (3)台紙とずれても気にしない 台紙のお手本とずれても、気にしないことも大切です。 ずれてしまっても、そのまま描き足して、都合のいいところで、お手本の線と重ねるようにしましょう。 台紙を外したとき、自分なりの「炎」として見ることができるはずです。 |

|

| 台紙のお手本を忠実に写そうとすると、少しでも線がずれてしまったら、元の場所から描き直すこともあります。写経では、間違った字を書いてしまった場合、上から正しい字を書くという伝えもあります。 でも、炎の場合、少しのずれなら(3)のように修復可能です。ありのままを受け止め、それに対応していくことも、ときには大切なのです。 |

|