|

|

第4回 写仏の道具

| 写仏は、紙、筆、墨汁とそれを入れる器、そしてお手本があれば、いつでもどこでも始められます。今回は、仏画家の難波淳郎先生の方法を参考に、写仏の道具をご紹介いたします |

|

●筆 面相筆(めんそうふで)の小、中。 日本画の髪や眉を描く、とても細い筆です。 |

|

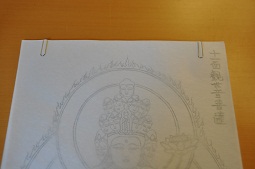

●紙 半紙でも障子紙でも下絵が透けて見える紙ならよいのですが、薄美濃紙(うすみのがみ)、土佐唐紙(とさとうし)などは、丈夫で使いやすい紙です。 写真の紙は「ドーサ引き」というにじまない加工が施された半紙です。 |

|

●墨汁 普通のもので十分です。 墨と硯を使ってもいいでしょう。 墨をすって使う時には、写真のような水差しがあると便利です。 |

|

●皿 白色の絵皿です。 墨汁を入れたり、筆先を揃えたりするのに使います。 |

|

写真のように、お手本の下絵と紙がずれないように、クリップでとめておくのもいいでしょう。 また、布やタオルが一枚あると便利です。 |

真言宗豊山派宗務所で開かれている写仏講座では、紙、筆、墨汁、小皿、クリップをご用意しております。

参考 『豊友第48号』 難波淳郎 「写仏のすすめ(一)」 昭和55年6月30日 次へ→